Les lésions cérébrales détectées via l’échelle Fazekas, notamment au stade 2, soulèvent des questions cruciales quant à l’avenir des patients. Ces anomalies, souvent révélatrices de troubles neurologiques, dégradent progressivement la substance blanche du cerveau, influençant directement la qualité de vie et l’espérance de vie. Comprendre leur impact et adopter des stratégies préventives devient fondamental pour anticiper des problématiques de santé plus complexes. En France, où la démographie marque un vieillissement de la population, les projections démographiques liées à cette pathologie précisent les contours d’une santé publique en transition. Ce contexte médical nécessite une gestion proactive des risques associés à ces lésions pour améliorer la longévité et garantir une planification médicale adaptée aux enjeux sociaux actuels.

Comprendre les lésions Fazekas 2 et leur impact neurologique

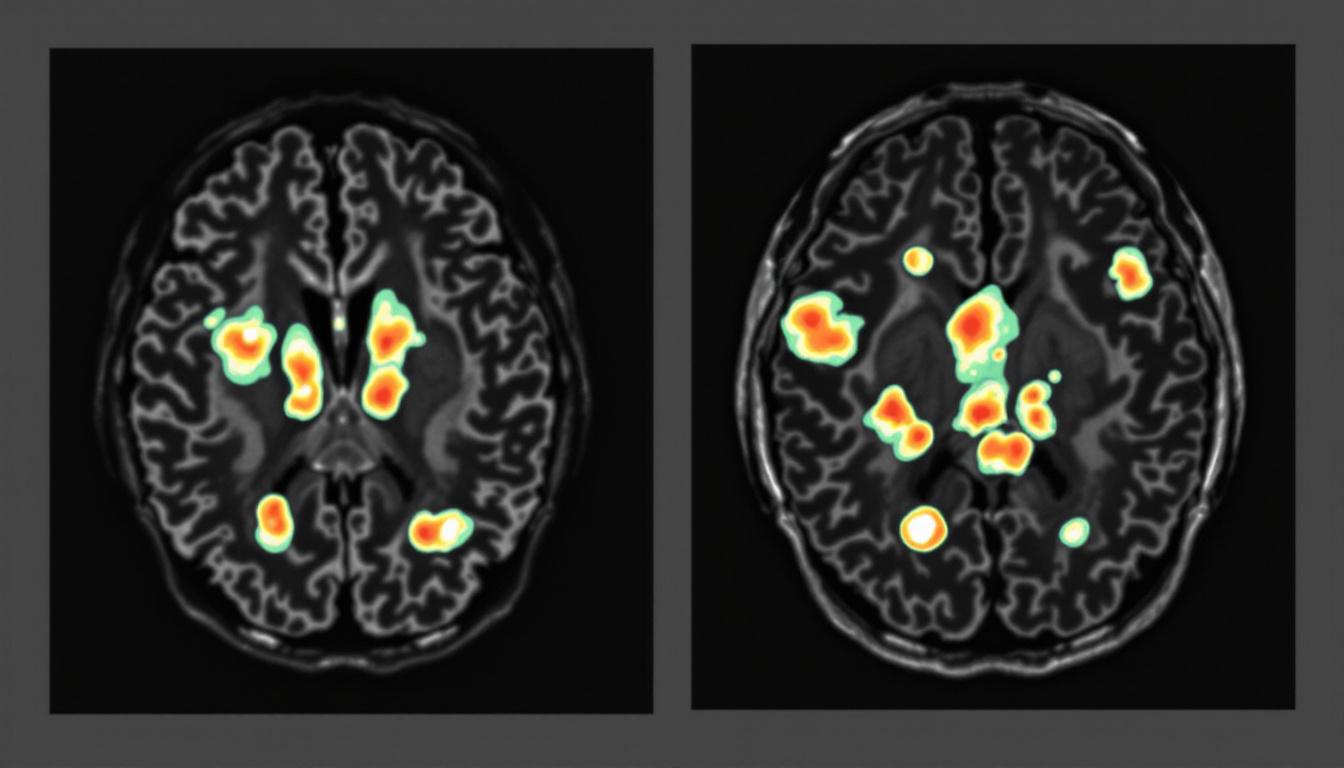

L’échelle de Fazekas est un outil diagnostique crucial pour évaluer les lésions de la substance blanche via IRM, divisées en trois grades, Fazekas 2 se situant au milieu. Ce stade, qui indique des lésions modérées, touche des zones cérébrales étendues, notamment les régions frontales et pariétales, et se manifeste souvent par des signaux hyperintenses sur les séquences T2 et FLAIR. En pratique, ces manifestations peuvent se traduire par des troubles cognitifs légers, des modifications motrices et des altérations de la marche. Les symptômes demeurent une source d’inquiétude car ils signalent une perturbation des circuits neuronaux, avec un risque accru de déclenchement de phénomènes plus graves tels que la dépression ou des troubles neuropsychiatriques.

L’importance de cette évaluation réside dans sa capacité à informer les patients tout en orientant la gestion de santé vers des approches adaptées. Cela suscite une réflexion sur la manière d’éduquer face à un diagnostic souvent perçu comme une sentence. Des chercheurs et médecins du monde entier s’accordent à dire que la prise de conscience et l’information sont les premiers pas vers une gestion efficace des complications. L’adoption de stratégies proactives, comme le suivi régulier des indicateurs de santé cognitive et physique, devient indispensable pour ralentir la progression des lésions. Cette intervention permet non seulement de pallier l’aggravation des symptômes mais aussi de promouvoir une qualité de vie optimale pour les patients.

Ainsi, la compréhension du stade Fazekas 2 dépasse le simple acte médical pour devenir un outil de santé publique, essentiel à la structuration d’une politique de sensibilisation et de soins. Les progrès thérapeutiques observés ouvrent la voie à des perspectives encourageantes pour la prise en charge de cette pathologie cérébrale, soulignant l’importance de la collaboration entre les différentes disciplines médicales, notamment la neurologie et la gériatrie.

Les facteurs de risque et leurs implications sur l’espérance de vie

L’analyse des lésions Fazekas 2 ne peut être dissociée des facteurs de risque qui influencent leur apparition et leur développement. Parmi ceux-ci, l’hypertension artérielle non contrôlée figure en tête de liste, constituant un facteur favorisant des microangiopathies cérébrales. Les troubles cardiovasculaires viennent ensuite, contribuant à une altération de la circulation cérébrale et augmentant la susceptibilité à une dégénérescence accrue des tissus.

Au-delà des pathologies, l’âge avancé des patients prédispose à une plus grande vulnérabilité, et ce facteur démographique crucial doit être pris en compte dans toute tentative de prédiction de l’espérance de vie. Si la détection en stade Fazekas 2 intervient souvent chez les personnes de plus de 50 ans, l’évolution naturelle de la condition médicale, sans intervention préventive, est directement corrélée à une diminution du pronostic vital.

| Facteur de risque | Impact sanitaire | Stratégie de prévention |

|---|---|---|

| Hypertension | Microangiopathies cérébrales | Suivi médical régulier |

| Troubles cardiaques | Altération de la circulation | Traitement médicamenteux spécifique |

| Âge avancé | Vulnérabilité accrue | Surveillance accrue de la santé |

- Les projections montrent que la gestion proactive des facteurs de risque diminue de façon significative le développement des lésions cérébrales.

- En outre, des initiatives de prévention holistiques, impliquant des spécialistes variés, sont recommandées pour répondre efficacement aux tendances observées dans les études longitudinales.

- Ces démarches incluent des programmes de sensibilisation sur le maintien d’une pression artérielle optimale.

Ainsi, le poids des facteurs de risque sur l’espérance de vie Fazekas 2 est indéniable, mais les stratégies de prévention active offrent une avenue prometteuse pour améliorer le pronostic et prolonger la qualité de vie des patients.

Stratégies thérapeutiques : allonger l’espérance de vie

Confrontés à des lésions Fazekas 2, les patients nécessitent une prise en charge thérapeutique cohérente, intégrant à la fois des approches médicales directes et des changements comportementaux. Il est essentiel de coordonner les efforts entre neurologues, cardiologues et ergothérapeutes pour assurer un suivi complet et personnalisé.

Les interventions majeures regroupent :

- Le contrôle strict de la pression artérielle : visé pour réduire le risque d’AVC et freiner la progression des lésions.

- Une alimentation équilibrée : riche en antioxydants et oméga-3 pour soutenir la santé vasculaire.

- Une activité physique modérée : afin d’améliorer la circulation cérébrale et maintenir une bonne condition motrice.

- Un suivi ergothérapeutique régulier : permettant de préserver les capacités fonctionnelles des patients.

Ces méthodes s’inscrivent dans une prévention en santé publique qui ne se limite pas uniquement au traitement des symptômes mais inclut également la promotion d’une meilleure hygiène de vie globale. La perspective d’anticipation, véritable pilier de la démarche médicale moderne, encourage l’initiative individuelle et les soins personnalisés comme garants d’une vie prolongée et en meilleure santé.

Ainsi, intégrer des stratégies thérapeutiques adaptées contribue non seulement à la gestion immédiate des symptômes des lésions Fazekas 2 mais également à la projection optimiste vers une longévité accrue.

Les projections démographiques montrent que l’augmentation de l’espérance de vie, conjointement à l’incidence accrue des lésions Fazekas 2, a des répercussions importantes sur le système de santé et le tissu social. Les décisions politiques en matière de santé publique doivent prendre en compte ces projections pour anticiper les besoins futurs en matière d’accompagnement et d’infrastructure médicale.

Les tendances observées indiquent que la prévalence de ces lésions augmentera avec le vieillissement de la population, ce qui nécessite une planification rigoureuse pour garantir un soutien adéquat aux populations à risque. Les gouvernements et les institutions médicales doivent se préparer à répondre à cette demande croissante, en s’appuyant sur des analyses statistiques pour moduler les ressources disponibles.

| Tendances observées | Impact projeté | Stratégie d’adaptation |

|---|---|---|

| Vieillissement de la population | Augmentation des cas Fazekas 2 | Élargissement de l’accès aux services de santé spécialisée |

| Allongement de l’espérance de vie | Pression accrue sur les infrastructures médicales | Renforcement des politiques de gestion préventive |

| Carence de professionnels de santé | Déficit de soins adaptés | Formation et recrutement accrus |

L’identification des défis sociaux et des solutions inspirantes dans la gestion de l’espérance de vie Fazekas 2 s’avère indispensable pour soutenir le développement d’une politique de santé publique efficace. Ces analyses soulignent l’importance de la coordination interdisciplinaire et de l’intégration de perspectives variées pour répondre de manière appropriée aux défis posés par ces changements démographiques.

Enjeux sociétaux et conseils pour mieux préparer l’avenir

L’identification et la gestion des enjeux liés aux lésions Fazekas 2 ne concernent pas uniquement les sphères médicales et personnelles. Ils se répercutent également sur la société dans son ensemble, appelant à une réflexion collective sur comment renforcer notre résilience face à ces défis croissants.

Pour mieux se préparer aux implications des lésions Fazekas 2, voici quelques pistes de solutions :

- Renforcer les campagnes de prévention : axées sur la sensibilisation aux facteurs de risque et les avantages d’un dépistage précoce.

- Développer les politiques d’accompagnement : soutenant une infrastructure robuste pour le suivi des pathologies neurodégénératives.

- Promouvoir l’interdisciplinarité : en intégrant diverses expertises pour améliorer la prise en charge et la recherche clinique.

- Encourager des changements sociétaux : pour s’adapter aux besoins des populations vieillissantes, en favorisant les initiatives locales et nationales.

En somme, anticiper l’impact des lésions Fazekas 2 implique une planification rigoureuse et un changement de paradigme vers une santé publique proactive et participative. En conjuguant efforts individuels et politiques, nous pouvons influer de manière positive sur la gestion future des pathologies cardiovasculaires et neurodégénératives.

Les lésions Fazekas 2 peuvent-elles être guéries ?

Non, elles sont généralement irréversibles, mais leur progression peut être ralentie grâce à des soins adaptés.

Quel rôle joue l’alimentation dans la gestion des lésions Fazekas 2 ?

Une alimentation riche en antioxydants et oméga-3 peut aider à réduire l’inflammation et à soutenir la santé cérébrale.

Existe-t-il une prise en charge par l’assurance santé ?

Oui, certaines assurances santé proposent le remboursement des examens de suivi réguliers et des consultations spécialisées.

Quels spécialistes s’occupent des lésions Fazekas 2 ?

Les neurologues, cardiologues, et ergothérapeutes sont souvent impliqués dans le suivi de ces lésions.

Les lésions Fazekas 2 affectent-elles l’espérance de vie ?

Oui, elles peuvent réduire l’espérance de vie, mais une gestion proactive des facteurs de risque permet d’améliorer le pronostic.